SeNeReKo

Semantisch-soziale Netzwerkanalyse als Instrument zur Erforschung von Religionskontakten

Projektleitung: Ruhr-Universität Bochum – Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) · Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH)

Förderer: BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung

Laufzeit: -

Ansprechpartner (TCDH): Dr. Thomas Burch

Forschungsbereich(e): Softwaresysteme und Forschungsinfrastrukturen, Digitale Literatur- und Kulturwissenschaften

Schlagworte: digitale Technologien und Werkzeuge

Projektseite: SeNeReKo

Die Digitalisierung historischen Quellenmaterials hat eine Reihe neuer Möglichkeiten bei der Speicherung und Verarbeitung geschaffen. Das sich daraus ergebende Potenzial für die Analyse ist jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. SeNeReKo sah sich daher als Experimentierfeld für die Entwicklung und Anwendung neuer Verfahren zwischen Geisteswissenschaften und Informatik.

Die Projektarbeit konnte nicht nur inhaltliche Antworten auf offene Forschungsfragen geben, sondern ermöglichte Einblicke in die interdisziplinäre Zusammenarbeit und bot Best-Practice-Bespiele für zukünftige Vorhaben.

Das SeNeReKo-Projekt verfolgte dabei zwei Fragestellungen:

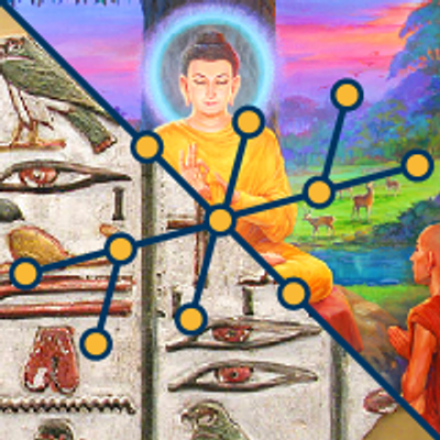

- Welche Informationen über interreligiöse Austauschprozesse lassen sich aus historischem Quellenmaterial gewinnen?

- Wie können aktuelle Methoden der Datenanalyse dabei helfen?

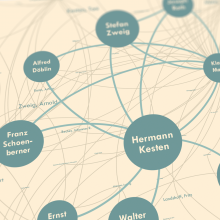

Die Entwicklung der notwendigen technischen Verfahren lag in der Verantwortung des TCDH. Ziel des Trierer Teilvorhabens war es, eine virtuelle Forschungsplattform zur Verfügung zu stellen, die den gesamten Arbeitsprozess von der Aufnahme der digitalisierten Texte über deren Analyse bis hin zur Visualisierung der Ergebnisse unterstützt. Dabei wurden sowohl bereits vorhandene Werkzeuge eingesetzt und angepasst als auch neue Verfahren und Methoden entwickelt: Als integrative Basis der Plattform hat FuD gedient, das zunächst um Komponenten zur (halb)automatischen Textanalyse sowie zur Auswertung und Visualisierung der Arbeitsergebnisse erweitert wurde. Für die Textanalyse wurde ein Bündel von Verfahren aus dem Bereich des Textmining bereitgestellt, das die Bearbeiter in die Lage versetzen sollte, Bedeutungsstrukturen aus schwach strukturierten Texten herauszufiltern und derart Kerninformationen zu erschließen. Eine besondere Herausforderung bestand dabei in der Anpassung und Neuentwicklung von Textmining-Methoden für die Sprachen Pali und Ägyptisch. Unterstützt wurden die automatischen Verfahren außerdem durch ein Modul zur manuellen Bewertung und Nachkontrolle der berechneten Ergebnisse. Eine Graphdatenbank, die über eine passende Schnittstelle in FuD eingebunden wurdr, ermöglichte die effiziente Speicherung und Auswertung der Analyse-Ergebnisse. Über eine weitere Schnittstelle konnte die Graphdatenbank an eine Netzwerkvisualisierungskomponente angeschlossen werden, um so eine leichte und augenfällige Interpretation der semantischen Relationen zu ermöglichen.

Alle im Projektverlauf entwickelten Analyseverfahren und Software-Komponenten haben generischen Charakter und wurden nach ihrer Entwicklung künftiger Forschung für die Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Überdies sollen die angestrebten Ergebnisse nicht nur die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaften und Informatik im Bereich der eHumanities stärken, sondern auch die Grundlagenforschung in den Philologien befruchten und Eingang in die universitäre Lehre finden.